街の本屋さんがどんどん減っている。

この10年で全国の書店数はおよそ2/3になり、本屋さんのない自治体が1/4もあるという。この数字をどう思うかは人それぞれとしても、やっぱり寂しい話だ。

私は昔から本屋さんが好きだ。特に予定がなくても、時間ができるとつい寄ってしまう。家の近所にあって昔から通う本屋さんもあれば、旅行先でふと見かけた小さな本屋さんに、吸い寄せられるように入ってしまうこともある。そんな時に限って、気になる本を見つけてしまうのだ。

先日、川上徹也さんの小説『あの日、小林書店で。』を読んで、改めて考えた。どうして、私はこんなにも本屋さんが好きなんだろう。なぜ、わざわざ足を運ぶんだろう。

この小説の舞台で、尼崎市・立花に実在した小林書店も、今はもうない。地元で長年愛されてきた小さな本屋さんが静かに幕を閉じていく…それは時代の流れなのかもしれない。でも、どこか悲しい。

もちろん、今はネットで本を買えるし、電子書籍なら家にいながらポチっとした瞬間に読み始められる。私もネットで本を買うこともあれば、電子書籍を読むこともある。だから本屋さんに行かなくても読書はできる。それでもやっぱり本屋さんが好きなんだ。

本屋さんの楽しみといえば「本との偶然の出会い」とよく言われる。確かにそうだ。目的の本以外にも、平積みされた話題の本が気になったり、知らない作家のタイトルや本の表紙に惹かれたり。でも、ネット書店の「おすすめ」でも似たような偶然をくれる。

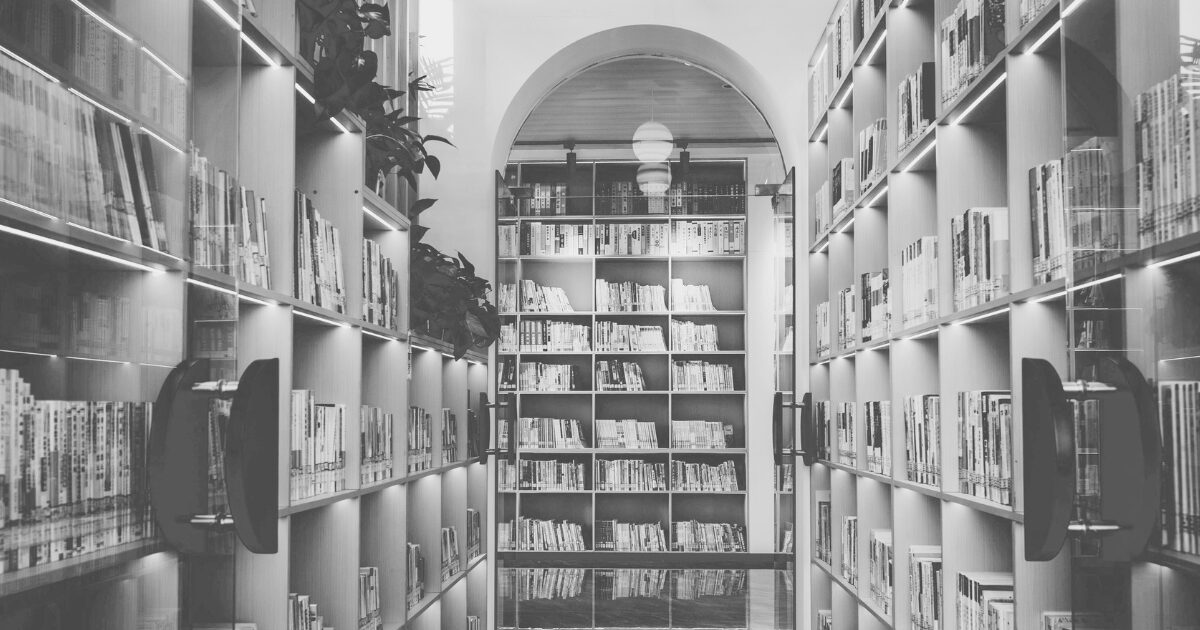

つまり、本屋さんが好きな理由は”偶然の出会い”ではない。本屋さんという”場所そのもの”が好きなのだ。静かなようでいて、どこかざわざわしている空間。紙とインクの混じった独特の匂い。

好きなジャンルの棚をあちこち眺めながら、気になった本を手に取る。「ちょっと立ち読みだけ」と思っていたのに、ついつい買ってしまう…。そういう時間そのものが、気持ちをリセットしてくれる。それは、ネットでは絶対に味わえない。

私の家の近くには、徒歩圏内にまだ3軒の本屋さんがある。大型書店ではなく、地元密着型のこぢんまりしたお店だ。店ごとに個性があって面白い。地元を舞台にした本のコーナーがあったり、手書きPOPがやたら熱かったり。店員さんの「この本、読んでほしい!」という気持ちが伝わってくる。

本屋さんは、もちろん”本を買う場所”なんだけど、”心を整える場所”なのかもしれない。人の気配を少し感じながら、誰かのおすすめの一冊を手に取る。棚の背表紙を眺めているだけで、少し気分が軽くなる。忙しい日々の中で、そんな時間を持てるのが貴重なんだ。

最近では、シェア型やカフェ併設など、新しい形の本屋さんも増えている。オーナーの趣味や世界観がぎゅっと詰まっていて、本棚を眺めていると「こんな世界もあるのか」と新たな発見もある。どんな形であれ、本屋さんはやっぱり”人の温かみを感じられる場所”なんだと思う。

久しぶりに地元の本屋さんへ行ってみよう。特に買う予定はないけど、きっと何かを見つけて帰ってくるはずだ。いや、もし何も見つからなかったとしてもいい。それでも本屋さんを出るころには、なんとなくいい気分になっている。

思えば学生のころ、梅田のビックマン前で友達と待ち合わせをしていたとき、よく隣の紀伊國屋書店に立ち寄っていた。時間をつぶすというより、本の並ぶ空間に居ることが好きだったんだ。立ち読みしているうちに、つい時間を忘れてしまう。結果、待ち合わせに遅れて友達を待たせてしまう…。携帯もLINEもない時代、今では懐かしい。

やっぱり本屋さんは、そういう場所である。